Основные итоги работы Степной археологической экспедиции Исторического музея: август 2025

Завершился 23-й полевой сезон Степной археологической экспедиции, работавшей в Ремонтненском районе под руководством сотрудника отдела археологических памятников Государственного Исторического музея Надежды Леоновой.

Хотя в этом году он был непродолжительным, ученые из Исторического музея, Кунсткамеры и других научных и общеобразовательных учреждений Волгодонска, Самары и Москвы исследовали два кургана могильника Песчаный IV. Кроме спасения разрушающихся на пастбищах и при распашке полей курганных насыпей, научная часть полевого проекта включала и особые задачи, связанные с новым проектом, поддержанным Российским научным фондом в 2025 г.

Ключевое понятие прошедшего сезона – археологический палимпсест. Это слово заимствовано из исторических дисциплин, изучающих рукописи, самые ранние из которых были сделаны на пергаменте и на страницы которого постоянно добавляли новые записи.

Так и курганы – своеобразный палимпсест, созданный несколькими поколениями разных культур.

Следы войны и древнее святилище

Первым экспедиция стала изучать курган 22, расположенный пока еще на пастбище, но к краям которого уже подобралась граница новой распашки. Сразу выяснилось, что и следы других времен отразились в профилях и секторах кургана – курган распахивался в 50-60 годы XX века. Сначала курган удивил находками не столь древними: в центре кургана ученые нашли пустые гильзы от винтовок Мосина и обнаружили что-то вроде блиндажа, скорее всего, времен гражданской войны. Как тут не вспомнить степную сагу – новую книгу Натальи Илишкиной «Улан-Далай», которая описывает эти трагические события, происходившие почти рядом с Ремонтным.

Но слой за слоем курган уводил ученых все дальше – во времена эпохи ранней бронзы. Раскопав курган, им стало понятно, что он был сооружен над четырехугольной ямой, вокруг которой построили каменное кольцо. Древнейшие строители кургана – пастухи ямной культуры – также смастерили и две каменные антропоморфные стелы, которые позже были смещены при сооружении самого большого погребения кургана – в большой глубокой катакомбе. Входная яма вела к секретному входу в камеру, куда положили умершего сородича скотоводы уже другой, более поздней культуры – катакомбной. В камеру поместили очень красивый жертвенный сосуд – курильницу и глиняный сосуд.

А спустя еще несколько поколений в уже созданный курган впустили еще одно захоронение – человека, который умер где-то очень далеко. В мешок или шкуру завернули его останки, чтобы позже похоронить в кургане, который, скорее всего, стоял на месте родового пастбища. Но вот загадка, которая будоражит воображение! Когда археологи расчистили погребение, они ахнули: в погребении оказалось три руки! Чья это «лишняя» рука и как она тут оказалась, предстоит еще выяснить. Так что курган, как настоящий палимпсест, функционировал примерно тысячу лет. Для студента кафедры археологии МГУ Серафима Троицкого это был первый курган, который он раскапывал самостоятельно.

Детская трагедия бронзового века и кочевник-мусульманин

Второй курган (№1) возрастом немного помладше, чем курган 22, рассказал не менее драматичную историю. Всё началось с трагедии: около четырех с половиной тысяч лет назад пришлая группа, кочуя в степях Джурак-Сала, потеряла ребенка. Малыша похоронили в очень глубокой катакомбе раннего типа, положив у руки фрагмент еще более древней костяной булавки с геометрическим орнаментом, соорудили насыпь.

В западную полу этого кургана примерно 300 лет спустя уже другие скотоводы катакомбной культуры впустили еще одно захоронение – в катакомбе со входной ямой и камерой исследователи обнаружили скелет подростка и один глиняный сосуд. Скорее всего, размеры кургана увеличились.

А еще примерно 200 лет спустя в центре кургана появились еще два захоронения лолинской культуры. Эти племена, гонимые засухой и поиском хоть каких-то пастбищ, по мнению ученых, пришли в Сальские степи с Северного Кавказа.

Дополнил палимпсест кургана 1 средневековый кочевник, который, скорее всего, был мусульманином. В его могиле ничего не было, как и велела погребальная традиция уже поздних эпох. Время «записей» в курганной стратиграфии еще больше – примерно от 2600 г. до н.э. до 15-16 вв н.э.

Таким образом, оба кургана не разочаровали экспедицию – эти многослойные памятники как раз и являются прекрасными объектами для последующего изучения и сравнения с материалами кратковременных стоянок. Бессменный участник экспедиции географ Идрис Идрисов прошелся по старым и новым балкам и нашел в балке Богородская еще одну стоянку! Ее экспедиция будет изучать в следующем году.

Что будет дальше? Наука в лабораториях

Раскопки — это только начало. Теперь находки ждёт долгое изучение. Ученые довольны – в Исторический музей поедет прекрасная коллекция глиняных сосудов, которая дополнит керамический фонд из села Ремонтного.

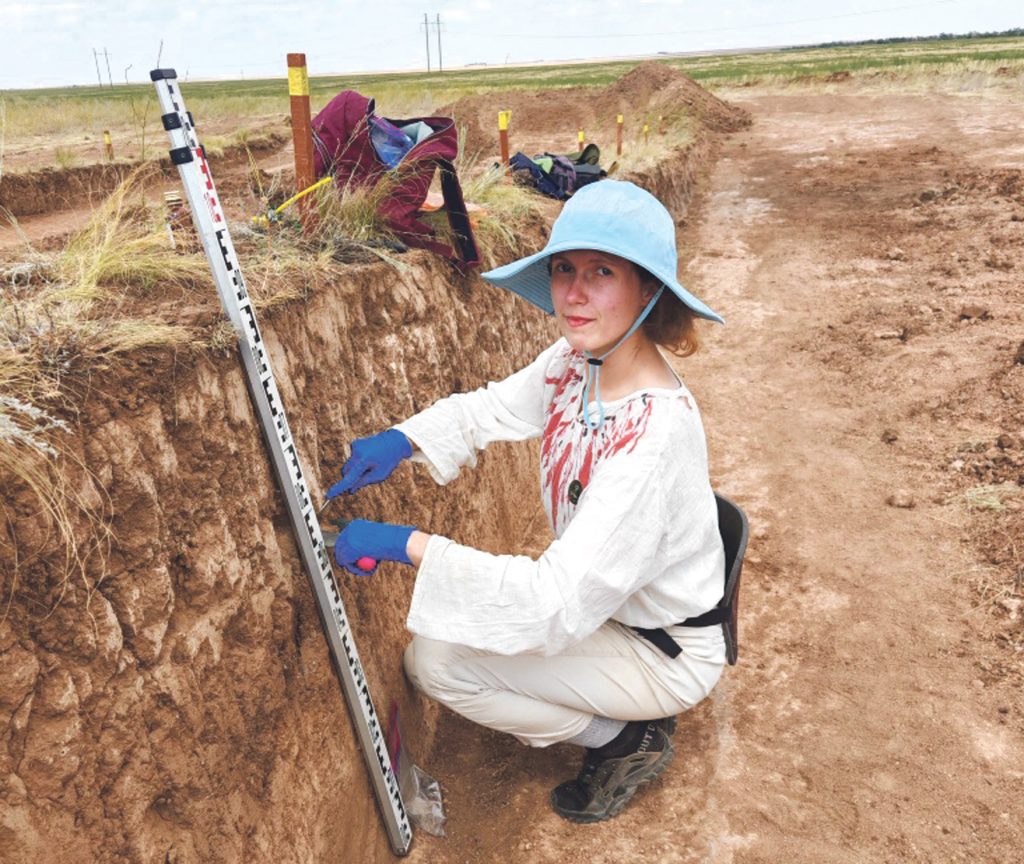

Поиск ответов на научные вопросы только начинается – отобраны образцы угля и сожженных веток из курильницы, подстилки из могил, образцы почв из-под головы. Павел Калинин и Лиза Буланова четыре дня работали на естественном пастбище и отобрали несколько коробок гербария и почв. Образцы будут изучать в Пущино, и мы поймем, какая погода – жаркая, сухая или дождливая была в бронзовом и раннем железном веке и почему так густо заселены были Сальские степи в это время.

Образцы древесины будут изучаться в Институте географии Димой Куприяновым, два образца будут продатированы методом ускорительной масс-спектрометрии. И тогда наши курганные палимпсесты будут вписаны в разрабатываемую учеными по проекту гранта РНФ хронологию древних и средневековых культур Сальских степей.

Художники экспедиции Алексей Мищенко и Анатолий Усачук сделали прекрасные рисунки сосудов для полевого и научного отчетов.

Спасибо ремонтненцам!

В экспедиции отмечают, что работа шла так успешно благодаря неоценимой поддержке и помощи местных жителей, которую археологи, географы и почвоведы встречали каждый день. Разнообразное меню археологов обеспечивала Марина Евкина, всегда готовы к дальним перевозкам оборудования и людей – водитель из Волгодонска Владислав Тепляков и наш сосед дядя Саша Ковалев. Железный «конь» — грейдер — был наготове каждое утро, благодаря Михаилу Владимировичу Кренделеву и водителю Владимиру. И как всегда любые проблемы решал глава Администрации района Анатолий Петрович Пустоветов.

Наталья Шишлина, научный руководитель Степной археологической экспедиции,

Елена Шипулина, корр. «Рассвета»

Фото Е. Шипулиной и археологической экспедиции